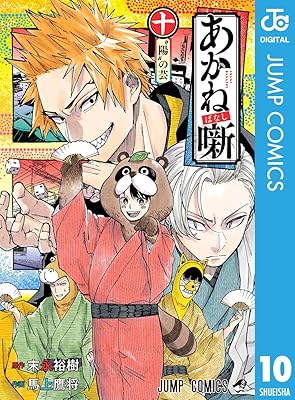

皆さん、落語を題材にした少年漫画『あかね噺』(あかねばなし)はもう読んでいますか?ジャンプらしい熱さと伝統芸能の渋さを併せ持つこの作品、マンガ大賞2023や次にくるマンガ大賞2022にもノミネートされた話題作です。最新第10巻では、主人公・朱音が「会場を満員にする」というユニークな挑戦に挑み、読者をワクワクさせる展開が満載でした。この記事ではネタバレを極力避けつつ、第10巻の見どころや考察ポイントをたっぷりレビューします。落語の知識がなくても大丈夫!高校生の朱音が奮闘する姿に元気をもらえますし、読み終えた後には思わず「次も早く読みたい!」と感じること間違いなしですよ。では、その魅力を一緒に紐解いていきましょう!😊✨

著者紹介

本作の原作を手掛けるのは末永裕樹さん、作画担当は馬上鷹将さんです。末永裕樹さんは熊本県出身の漫画原作者で、本作が初の連載作品ながらいきなり大ヒットを記録しました。幼少期からお笑い好きだったそうで、「落語をスポ根(スポーツ根性)漫画のように描きたい」という熱意が作品にも表れており、伝統芸能である落語の世界を少年漫画らしい情熱で彩っています。一方、作画の馬上鷹将さんはかつてサッカー漫画『オレゴラッソ』を連載していた経歴を持ち、ダイナミックな画力が持ち味です。緻密な表情描写から高座(ステージ)での躍動感あふれるシーンまで、馬上さんの筆致がキャラクター達に命を吹き込んでいます。二人のコンビによる『あかね噺』は、落語という古典芸能を鮮やかにエンタメ化し、多くの読者の心を掴んで離しません。末永さん&馬上さんの作り出す物語は各種ランキングで上位に入るほど評価が高く、2025年現在累計発行部数は200万部を突破する人気ぶりです。今後アニメ化も控えており、ますます目が離せないクリエイターコンビと言えるでしょう。

登場人物紹介

- 桜咲朱音(阿良川あかね) – 本作の主人公で17歳の女子高生(第10巻時点では18歳)。幼い頃から噺家(落語家)の父を尊敬し、自らも落語の道へ飛び込んだ頑張り屋です。父・志ん太がある出来事で落語界を去った無念を晴らすため、「真打」という落語家最高位を目指しています。朱音は明るくまっすぐな性格で、人を笑わせることが大好き。高座では観客を惹きつける天性の声と表現力を発揮しますが、まだ自分だけの持ち味(芸風)を模索中。第10巻では“自分の仁に合う芸”を見つけるヒントを求め、新たな師匠に教えを請います。努力家で負けず嫌いな朱音は、困難にも機転と根性で立ち向かっていきます。読者も思わず彼女を応援したくなる魅力的なヒロインです。

- 三明亭からし – 朱音の良きライバルであり仲間の若手落語家。23歳の男性で、大学時代は学生落語大会「可楽杯」を二連覇した天才肌です。現在は朱音と同じ前座(見習い噺家)の立場で切磋琢磨しています。常に自信満々で少し生意気なところもありますが憎めない性格で、朱音とはライバル関係でありながら第10巻ではタッグを組んで一緒に課題に挑みます。からしの落語は古典にとらわれず、現代風のアレンジを加える改作落語が得意。難しい専門用語をわかりやすく言い換えたり、大学で培った知識と発想力で新風を巻き起こす、新世代の落語家です。朱音に対しては負けん気を燃やしつつも、その才能を認めていて、ともに高め合う良い関係となっています。軽妙なおしゃべりで場を和ませるムードメーカーでもあり、第10巻でも彼のユニークなリアクションが物語に笑いを添えていました。

- 阿良川こぐま – 朱音の兄弟子(同じ師匠に弟子入りした先輩)で、知識派の二枚目落語家。温厚で物静かな青年ですが、実は大の落語マニアであり、落語の歴史や噺(はなし)に関する膨大な知識を持っています。こぐま兄さんは「失われた古典」を発掘して現代に蘇らせることを信条としており、明治時代に途絶えてしまった演目すら独自に研究して高座で披露するほど。普段は控えめな彼も一度高座に上がればまるで別人のようなオーラを放ち、その博識ぶりと確かな話芸で観客を唸らせます。朱音にとっては頼れる優しいお兄さん的存在で、第10巻でも陰ながら朱音に刺激を与える活躍を見せました。読者からも「こぐま兄さんカッコいい!」と人気のキャラクターです。

- 今昔亭ちょう朝 – 第10巻から本格的に登場したベテラン真打の落語家。業界でも有名な「大看板(おおかんばん)」として知られ、破天荒で博打打ち気質な芸風が持ち味です。高座では毎回勝負師のようにスリリングな噺運びをし、時に型破りな展開で観客を驚かせつつ大笑いさせる名人。ちょう朝師匠はその豪放磊落な人柄と腕前からファンも多く、第10巻では朱音が彼の高座に大きなヒントを得ます。実は今昔亭ちょう朝には朝がおという唯一の弟子がいて、朱音たちは彼のツテでちょう朝師匠とご縁を持つことに。ギャンブラーの如き度胸と「陽」のエネルギーに満ちた落語を披露するちょう朝師匠は、朱音に新たな課題と試練を与える存在となります。豪快だけど懐が深く、どこか愛嬌もあるちょう朝師匠のキャラクターは読者からも「落語心中の与太郎みたいで面白い!」と評判です。

- 今昔亭朝がお – ちょう朝の愛弟子で、朱音たちの先輩にあたる若手落語家。高座名「朝がお」(朝顔)を名乗る通り、明るく爽やかな芸風で知られています。第10巻では彼が二ツ目(ふたつめ:前座の次の位)に昇進することが決まり、その披露興行に向けた準備が物語の舞台となりました。朝がお兄さんは師匠譲りのサービス精神旺盛な人物で、自身の昇進イベントを成功させるため朱音やからしに協力を呼びかけます。朱音とは前座修行仲間だったこともあり気心が知れており、一緒に勉強会を盛り上げようと奮闘しました。緊張しがちな性格ながらお客さんを喜ばせたい気持ちは人一倍強く、第10巻では彼の成長も垣間見えるエピソードとなっています。

あらすじ

第10巻では、朱音が自分の芸の方向性を探るべく新たな出会いと挑戦に踏み出すストーリーが展開します。師匠・志ぐまのもとで前座修行を続ける朱音は、ある日、大看板落語家の今昔亭ちょう朝の高座を観る機会を得ました。博打のようにスリル満点のちょう朝師匠の噺に圧倒された朱音は、「自分の“仁”(じん)に合う芸」とは何かを考え始めます。ちょう朝師匠の落語からヒントを得た朱音は、思い切って直接彼に弟子入り…とまではいかずとも「稽古をつけてください!」と教えを請いに行くのです。突然の飛び込みにもかかわらず、ちょう朝師匠は朱音の熱意を買い、ある条件付きで噺を教えることを約束してくれました。その条件とは――「朝がおの二ツ目昇進披露の勉強会を満員札止め(立ち見が出るほどの満席)にすること」。実は半年後に迫った弟子・朝がおの昇進披露興行を前に、朝がお自身が腕試しとして小規模の勉強会を開くことになっていたのですが、集客に不安があるというのです。朱音とからしは、この難題をクリアすべく朝がおを含めたチームを結成し、“50席の会場を満員にする”ための作戦を練り始めます。

しかし、勉強会当日が近づくにつれ、チケットの売れ行きは芳しくありません…。若手ばかりの落語会に客を呼ぶ苦労を痛感し、朱音たちは一時は落胆します。それでも朱音は「お客さんがゼロじゃないなら、次につなげられる!」と前向きに発言し、一同を鼓舞しました。そして彼女はSNSや口コミを駆使したとっておきの秘策を思いつきます。具体的な内容はぜひ本編で楽しんでいただきたいですが、そのアイデアはまさに現代っ子の朱音らしい斬新なもので、落語会に新風を吹き込むものでした。果たして勉強会は当日、満席となるのか…?朱音とからしの奮闘の結果、会場には次第に観客が集まり始め、物語はクライマックスへ。ちょう朝師匠から与えられた試験の行方やいかに――!?(※この続きはぜひ実際に第10巻でご確認くださいね!ネタバレ厳禁の熱い展開が待っていますよ😊)

さらに第10巻後半では、朱音の兄弟子・こぐまが別の舞台で活躍するエピソードも描かれます。朱音が勉強会に奔走している頃、阿良川一門の若手落語家たちによる「新風会」という寄席イベントが開催され、こぐま兄さんが高座に上がりました。彼が披露したのは、今では演じ手のいなくなった幻の古典落語。膨大な知識を武器に噺を掘り起こし、現代によみがえらせたこぐまの高座は観客を唸らせます。その姿に朱音も大いに刺激を受け、「自分も負けていられない!」と決意を新たにするのでした。

物語はクライマックス、いよいよ朝がおの二ツ目昇進披露会当日へ。朱音とからしの努力も実り、会は大盛況となります。さらに大物真打・阿良川泰全(たいぜん)のゲスト出演も決まり、会場は落語界全体から注目を集めることに。そんな中、なんと朱音が朝がおの披露目公演で“開口一番”(トップバッターの高座)を任されることになります!これは大抜擢です。ちょう朝師匠との約束通り、朱音は教わった新しい演目『狸賽(たぬさい)』(通称:狸の噺)で大舞台に挑むことを決意。自身の二ツ目昇進も懸かった大一番で、朱音は果たしてどんな落語を披露するのか――物語は緊張感MAXの中で次巻へ続きます。結末はぜひ第10巻のラストで見届けてください!✨

感想

第10巻、読み終えてまず感じたのは「朱音、ますます成長してる!すごい!」という興奮でした。今回は派手な勝負イベントというより、“落語家としての底力”が試されるような地道な課題がテーマでしたが、そのぶん朱音たちの人間的な成長がじんわり伝わってきて胸が熱くなりました。特に印象的だったのは、朱音が勉強会の集客に苦戦している時に放った「0じゃない。0じゃないなら次につながる」というセリフです。お客さんが一人でも来てくれたなら諦めず次の策を考えよう、と前向きに仲間を励ます場面で、私も読んでいて「そうだよね!最初は小さな一歩でも無駄じゃないんだ」と勇気をもらいました。このシーンはSNS上でも「朱音ちゃんの前向き発言に泣いた」「自分の仕事にも通じる」と共感の声が多かったです。少年漫画らしいポジティブさが光る名場面でしたね😊👍

また、今巻では新キャラ・ちょう朝師匠の存在感が抜群でした!最初は気難しい怖い師匠かと思いきや、意外にもノリが良くユーモラスなおじさまで、朱音やからしにユニークな試練を与える姿が魅力的でした。高座での博打エピソードでは思わず笑ってしまうし、その型破りな落語哲学には「確かに芸事って一種の賭けだよなあ」と唸らされました。ちょう朝師匠が朱音に稽古をつける条件として“集客”を課したのもニクい演出です。ただ技を教えるのではなく、「客を呼べてこそ一人前」という興行の本質を教えるあたり、さすが大ベテラン…!厳しい中にも愛を感じる指導で、読んでいて心地よかったです。朱音たちと一緒に奮闘する場面では、ちょう朝師匠の茶目っ気にクスッとしたり、その懐の深さにホロリときたり。終盤で朱音に稽古をつけるシーンでは、まるで孫を見守るおじいちゃんのような優しい笑顔を見せていてグッときました。新キャラながらすっかりお気に入りの人物になりました😄✨

そして個人的に大好きなのがこぐま兄さんの活躍です!以前から知的で渋いキャラだな〜と思っていましたが、第10巻で一気に株が爆上がりしました。彼が披露した幻の演目を巡るエピソード、めちゃくちゃ痺れました…!普段は物静かなこぐま兄さんが、高座に上がると別人のように堂々としていて、「知識が彼の自信に繋がってるんだなぁ」と感動しました。現実の落語でも「誰もやらなくなった噺は忘れ去られてしまう」そうで、それを掘り起こして継承しようとする姿勢が本当にカッコいいです。地味になりがちなテーマかと思いきや、馬上先生の迫力ある作画でこぐま兄さんが演じるシーンはとてもドラマチックに描かれていて、一気に引き込まれました。私も思わず「ギャップ萌え…!」と心の中で叫んでしまったほどです💕(笑)こぐま兄さん推しの読者にはたまらない巻になったのではないでしょうか。

良かった点ばかり語りましたが、第10巻を読んで気になった点を挙げるとすれば、前巻までに比べやや地味めの展開だったかな?という部分です。前巻(第9巻)は確か劇的な出来事や大勝負があったので、それと比べると今回は準備回といった印象も受けました。ただ、私はこの「助走」の巻がすごく好きでした!むしろキャラクターたちの日常の努力や、落語会のリアルな一面(お客さん集めの苦労とか)が描かれていて、物語に厚みが増したように思います。派手さは控えめでも、充実感のある読み味でした。とはいえ、もしかすると人によっては「もう少し物語が動いてほしかった」と感じるかもしれませんね。その点、第10巻のラストはバッチリ次巻への引きが効いていて、「早く続きが読みたい〜!」と良い意味で焦らされました。大舞台で朱音が大奮闘しそうな予感しかない終わり方だったので、今はただ期待と妄想を膨らませています😊💓(笑)

全体的には、第10巻は笑いあり学びありの充実回でした!勉強会を成功させるまでの過程では朱音たちの奮闘にほっこり勇気づけられ、終盤の高座シーンでは手に汗握る緊張感と感動が押し寄せて、本を閉じた時「やっぱりこの漫画大好きだ…!」と再認識しました。キャラクターたちがそれぞれの強みを発揮し、支え合って目標を達成する物語は読んでいて本当に爽快ですし、落語という題材のおかげで毎回新しい知識や豆知識に出会えるのも魅力ですよね。第10巻では特に「陽の芸」「古典の掘り起こし」といったテーマが印象的で、エンタメとして楽しみながら日本の伝統文化にも関心が深まりました。ページをめくるごとに笑ったり唸ったり忙しく、改めて『あかね噺』の奥深さに感心させられました。

考察・解説

第10巻のキーワードはずばり「陽の芸」と「秘策」でしょう。この巻では朱音が自分の芸風を見つけるヒントとして、「陽(よう)」と「陰(いん)」という演目の雰囲気に言及する場面があります。落語には笑いに満ちた明るい噺もあれば、怪談噺や人情噺のようにしっとりとした暗い噺もありますが、ちょう朝師匠は朱音に対して「自分の仁(人格)に合った芸を磨け」と示唆しました。朱音の持ち味を考えると、やはり彼女の朗らかさや前向きさは“陽”に分類できるでしょう。実際、朱音が第10巻で演じることになる『狸賽』という噺も、コミカルで陽気な演目として知られています。おそらく朱音は、この「陽の芸」を究めることで自分だけの色を確立していくのではないでしょうか。対照的に兄弟子のこぐまが掘り起こした演目は少し渋めの人情噺でしたし、こうした一人ひとり異なる芸の方向性が提示されたのは興味深いポイントです。読者としても「自分なら陽と陰どっちかな?」なんて想像しながら読めて、奥行きを感じました。

さらに、第10巻で描かれた勉強会を満員にする秘策は、物語のテーマである「伝統と革新」を象徴する出来事でした。朱音が考案したアイデアは、古くからの落語界ではあまり前例がないような大胆な集客作戦でしたが、それが功を奏したことで「時代に合わせた工夫」の大切さが強調されました。最近の現実でも、若手の噺家さんがTwitterやYouTubeで発信して新規ファンを獲得するといった動きがありますが、朱音たちの奮闘はまさにそれを漫画内で体現しているように思えます。落語という伝統芸能を「大衆演芸」として広く届けるにはどうすればいいのか?という問いに対し、本作は柔軟な発想で答えを出していて痛快でした。集客に悩む描写ではシビアな現実もしっかり描かれていましたが、「0じゃなければ次につながる」という前向きな姿勢が道を拓く展開には胸が熱くなりました。古き良きものを守りつつ、新しい風を吹き込む――これはまさに『あかね噺』全体を通してのテーマでもあり、第10巻ではそれが物語の中核に据えられていたように感じます。

キャラクター面の考察としては、ちょう朝師匠と朱音の師弟関係にも注目です。朱音の本来の師匠は阿良川志ぐまですが、第10巻では志ぐま師匠の出番は控えめで、代わりに他門のちょう朝師匠がメンター役を務めました。これによって朱音は他流派の教えに触れることになり、自分の世界を広げています。落語の世界では一門の垣根が厳しかったりしますが、朱音の柔軟性や人懐っこさがこうした出会いを引き寄せているのかもしれません。ちょう朝師匠も「この子になら教えてやってもいいかな」と思わせる何かが朱音にはあるのでしょう。実際、ちょう朝師匠は朱音を試す中で彼女の持つ観客を喜ばせようとする純粋なサービス精神を見抜き、高く評価していました。ギャンブラーのように常に勝負を挑むちょう朝師匠と、“観客ゼロでも諦めない”朱音。タイプは違えど根っこの部分で通じ合うものがあったからこそ師弟関係が成立したのだと思います。今後朱音がちょう朝師匠直伝の技をどう活かすのか、とても楽しみですね。

他作品との比較で言えば、『昭和元禄落語心中』という昭和時代の落語家を描いた名作漫画・アニメがありましたが、『あかね噺』はそれとはまた異なる魅力で読者を惹きつけています。『昭和元禄落語心中』が人間ドラマと古典落語の深みを描いた大人向けの名作だとすれば、『あかね噺』は現代の若者が伝統芸能に挑む姿を少年漫画らしく爽やかに描いた作品です。女性が主人公という点も新鮮で、男性社会のイメージが強い落語界に女子高生の朱音が飛び込む設定には現代ならではのエネルギーがありますよね。「女性落語家」というテーマではNHK連続テレビ小説『ちりとてちん』なんかも思い出しますが、『あかね噺』の朱音はよりジャンプヒロインらしくバイタリティに溢れていて痛快です。そして両作品に共通するのは、落語の演目シーンの迫力。『あかね噺』でも、漫画なのにまるで本当に高座を見ているかのような臨場感があり、コマから声が聞こえてきそうな描写がすごいです!これには実在の落語家さんが監修についているという裏話もありますが、そうしたリアリティと漫画的誇張のバランスが絶妙なので、落語を知らなくても十分楽しめるし、知っている人ならニヤリとできる仕掛けも満載です。コアな落語ファンから「こんな噺家いるいる!」といった声が上がる一方、初心者からは「落語に興味湧いた!」という声が上がっているのも納得できます。

第10巻のストーリー展開について深読みすると、朱音自身の“仁”(信条・人柄)が大きな鍵になっている気がします。タイトルにもなった「あかね噺」という言葉、朱音の名を冠した物語がどんな結末に向かうのか…父・志ん太が果たせなかった真打昇進を娘の朱音が成し遂げるのか?そして因縁の相手である阿良川一生との対峙は?まだ物語は途中ですが、第10巻時点で朱音は著しい成長を遂げ、着実に階段を上り始めています。ちょう朝師匠や兄弟子たちとの交流を経て、朱音は自分の落語観を深めていますし、何より「観客を笑顔にしたい」という彼女の芯は全くブレません。そのブレない芯こそが“朱音の仁”であり、今後どんな困難が来ても彼女を支えるのでしょう。第10巻はその芯が一段と強く太くなるターニングポイントだったように思います。

読者の反応

ポジティブな反応(好評) 🟢

- 「ちょう朝師匠みたいな豪快キャラ最高!笑いながら読んだ」

- 「朱音ちゃんの『0じゃなければ次がある』発言にめちゃくちゃ励まされた😭」

- 「こぐま兄さんの高座シーン鳥肌…ギャップにやられました✨」

- 「落語のウンチクをこんなに熱く楽しめるなんて、この漫画本当にタメになる!」

- 「勉強会のくだり、自分も一緒にドキドキして応援してた。読後感爽快です!」

ネガティブな反応(賛否両論・批判) 🔴

- 「今回は派手なバトル回じゃなかったから物足りないと感じた人もいるかも…」

- 「ストーリーがゆっくり進行で少し焦れったい。でも次巻への溜めかな?」

- 「専門用語や古典の話が多めで、落語初心者には難しく感じる部分もあった」

- 「第9巻までに比べるとインパクト薄い?地味回との声もチラホラ」

- 「ラストが気になるところで終わった〜!クリフハンガーにやきもきしちゃう」

第10巻に対する読者の反響をまとめると、「朱音たちの奮闘に感動した!」「新キャラも含めキャラクター描写が良い!」といったポジティブな意見が圧倒的多数でした。特に朱音の前向きな姿勢や名言には「自分も頑張ろうと思えた」という共感コメントが多く、落語の知識が増える点も「読んでいて勉強になる」「興味が湧いた」と好評です。SNS上では「#あかね噺10巻」がトレンド入りし、勉強会のシーンに関するツイートが数多くリツイートされて盛り上がっていました。一方で少数ながら「前巻に比べ地味だった」「展開が大人しめ」という指摘も見られました。とはいえ、それらも「今回は布石だよね」「次巻への期待が高まる構成だった」と前向きに捉えられているようです。全体的には「第10巻も大満足!」「心温まる神回!」という評価が目立ち、読者から愛されていることが伝わってきました。ポジティブ・ネガティブ両方の声を踏まえても、第10巻は物語に深みを与えつつ次への期待を高めた充実のエピソードと言えるでしょう。コメント欄でも「○○のシーン泣いた!」「朱音えらい!」など熱烈な感想が飛び交っており、ファンの熱量が感じられました。ぜひ皆さんの感想も聞かせてくださいね!📢💖

次回への期待

さて、ラストで朱音に託された大役「開口一番」。次巻となる第11巻では、いよいよ朱音の二ツ目昇進を懸けた高座勝負が描かれることでしょう。第10巻の終盤はまさにクライマックス直前で終わったため、続きが気になって仕方ありません!朱音が教わった演目『狸賽』で観客を笑いの渦に巻き込み、無事に大役を果たせるのかドキドキです。ゲスト出演の泰全師匠や、朱音の師匠・志ぐま師匠は朱音の高座をどう評価するのか…。緊張と期待が入り混じりますね。もし朱音が見事に成功すれば、念願の二ツ目昇進が現実味を帯びてきます。彼女が正式に前座から次のステージへステップアップする瞬間が描かれるのか、大注目です!また、裏では朱音の父・志ん太を破門した張本人である阿良川一生も動向が気になります。朱音の存在がどんどん大きくなれば、いずれ一生師匠との因縁に決着をつける日も来るでしょう。次巻以降、その因縁が再燃する伏線も張られていくかもしれません。からしとのライバル関係もますます熱くなりそうですね。朱音ばかりが先に昇進となれば、負けず嫌いのからしが刺激を受けて奮起する姿も見られるかもしれません。「次は絶対オレも満員の会を成功させてやる!」なんて燃えてくれたら胸アツです🔥(笑)

そして何より、朱音が今後どんな新しい噺に挑戦していくのか楽しみです。古典落語だけでなく、彼女なら現代的な創作落語にもチャレンジしそうな予感もありますよね。ちょう朝師匠という心強い縁もできたことで、他流派との交流が進めば朱音の可能性はさらに広がりそうです。いつか朱音が自分のオリジナル演目「あかね噺」を生み出す日が来るのかも…なんて想像が尽きません!とにかく、次回第11巻では第10巻で撒かれた種が一気に花開くはず。笑いと感動の大団円が待っていることを期待して、発売日を指折り数えて待ちたいと思います。引き続き朱音の活躍から目が離せませんね!次回も全力で応援&レビューしていきたいです。🎉

関連グッズ紹介

『あかね噺』の世界をもっと楽しみたい方のために、いくつか関連グッズも紹介します!まずは何と言ってもコミックス第10巻そのもの。紙派の方も電子派の方も、朱音たちの奮闘がぎゅっと詰まった最新巻を是非お手元にどうぞ

そして作品公式グッズも見逃せません。例えば、朱音デザインの特製トートバッグは落語の小道具である扇子や手ぬぐいがすっぽり入るたっぷりサイズで実用性抜群です。これを持てばあなたも朱音のように稽古に励める…かも!?

他にも、ジャンプキャラクターズストアでは扇子キーホルダーや手ぬぐい、推しキャラのイラスト入り缶バッジセットなどファン心をくすぐるアイテムが多数販売されています。朱音の高座シーンを再現したアクリルスタンドなんてグッズもあり、机に飾れば毎日元気をもらえそうですね✨。

落語の雰囲気を味わえる本格的な扇子(せんす)も公式から発売されており、実際にパタパタ扇ぎながら読むと臨場感アップでおすすめです(笑)。こうしたグッズはアニメイトや公式通販サイトで手に入るので、気になる方はチェックしてみてください。お気に入りのグッズに囲まれて『あかね噺』を読めば、楽しさも倍増すること間違いなしです♪

まとめ

『あかね噺』第10巻は、笑いあり熱さあり学びありの神回でした!勉強会を成功させるための奮闘と、朱音の芸に対する新たな気づきが盛り込まれた本巻は、物語全体のターニングポイントと言えるでしょう。派手な対決シーンこそ少なめでしたが、その分キャラクターの内面描写や落語の奥深さが丁寧に描かれていて、読み応えは十分。私は個人的に★★★★★(星5つ)をあげたいくらい大満足でした!😭👏

ラストでは朱音が大舞台に立つところで幕を引き、「次巻早く!!」と叫びたくなる終わり方にニヤリ。第11巻以降で物語が大きく動き出す予感がします。涙あり笑いあり、そして胸アツ展開への期待ありと、引き続き『あかね噺』から目が離せませんね。まだ読んでいない方もぜひ手に取って、この巻の感動を味わってみてください。落語の知識がなくても、きっと朱音のひたむきさに心を掴まれるはずです。そして既読の方は是非コメント欄で感想を聞かせてください!あなたは第10巻、どう感じましたか?😊👇 一緒に語り合ってこの作品をもっと盛り上げていきましょう!✨