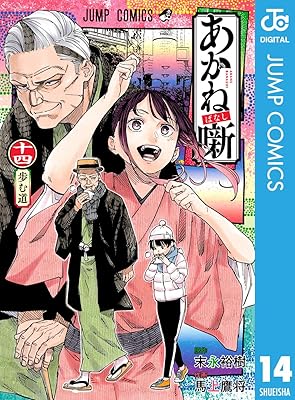

こんにちは!今回は、落語を題材にした少年漫画『あかね噺』第14巻のレビューと考察をお届けします。落語の世界を舞台にしたユニークな物語ですが、第14巻は期待以上の盛り上がりでした!真打昇進試験の緊張感あふれるクライマックスから、師匠の独演会で思わずホロリとする感動シーンまで、涙あり笑いありの展開に大興奮。この記事では、物語の見どころや深読みポイントをたっぷり語っていきます。未読の方にもわかりやすく(ネタバレは極力控えつつ)魅力を紹介しますので、「次に何を読もうかな?」と迷っている方はぜひ参考にしてくださいね。

著者紹介

本作の原作を手がけるのは末永裕樹さん、作画は馬上鷹将さんです。末永裕樹さんは2017年に新人賞でデビューした経歴を持ち、デビュー作は漫才を題材にした漫画でした。演芸など“語り”の世界を描くのが得意で、本作『あかね噺』でも落語という伝統話芸をテーマにしつつ、週刊少年ジャンプらしい熱い展開を生み出しています。実際、末永さん本人は「演技論を中心としたバトル漫画」のつもりで本作を書いているそうで、物語の随所に緻密な心理戦や技の応酬が光ります。作画を担当する馬上鷹将さんは、過去にサッカー漫画『オレゴラッソ』の連載経験があり、動きのある表現や迫力ある構図が魅力です。二人のタッグによって、舞台上の臨場感や登場人物の感情が生き生きと描かれており、読者はまるで高座(こうざ:落語の舞台)を実際に見ているかのような没入感を味わえます。

登場人物紹介

阿良川あかね(桜咲 朱音) – 本作の主人公。17歳で志ぐまの弟子となり、女性落語家として真打(しんうち)を目指しています。父である桜咲徹(高座名:阿良川志ん太)が理不尽な破門に遭った過去を持ち、その無念を晴らすために奮闘中。第14巻では二ツ目昇進(※落語家の階級で前座の次)を目前に控え、前座最後の大仕事に挑みます。師匠譲りの堂々とした話しぶりと、明るさ弾ける芸風が持ち味で、この巻でも観客を笑顔にしました。

阿良川志ぐま – あかねの師匠であり、日本落語界の大看板の一人。人情噺(しんみりと泣かせる演目)を得意とし、「泣きの志ぐま」と称される名人です。物語序盤で朱音の父・志ん太が破門された際、ただ一人寄り添い励ました人格者でもあります。第14巻では自身の独演会(どくえんかい)を開催し、開口一番(かいこういちばん:最初の演目)にあかねを抜擢しました。普段は穏やかで飄々とした師匠ですが、いざ高座に上がれば空気を一変させる凄みを発揮します。本巻では弟子たちの前で思わず涙を流す場面も…?師弟の絆にも大注目です。

阿良川まいける – 志ぐまの最弟子(もっとも年長の弟子)で、現在は二ツ目の身分。異色の経歴を持つ落語家で、劇団出身ということもあり所作や演芸全般に器用な技巧派です。本来は天才肌の実力者ですが、過去の事件(志ん太の破門騒動)の後は明るく陽気な芸風で8年以上活動してきました。第14巻では真打昇進試験に挑み、志ぐま一門の誇りを背負って高座に上がります。試験を通じて彼が封じていた“本来の芸”を解放し、観客や審査員に強烈な印象を残します。普段ちゃらんぽらんに見えるまいける兄さんですが、いざというときに見せる本気の落語は必見です!

阿良川一生 – 落語界の重鎮であり、阿良川一門のトップ(宗家)。朱音の父・志ん太を「真打昇進試験の受験者全員破門」という荒業で排斥した張本人です。従来の年功序列や古いしきたりに囚われた落語界に変革を起こそうとする革新的な考えの持ち主でもありますが、その厳格さゆえ敵も多い人物。第14巻では本人の登場シーンは多くありませんが、まいけるの試験の背後で圧力をかけたりと暗躍します。志ぐま一門とは因縁浅からぬ関係にあり、彼の存在が物語全体の緊張感を高めています。

阿良川享二 / 阿良川こぐま – 志ぐま門下の兄弟子たち。享二は朱音が入門直後に一番世話になった兄弟子で、面倒見が良く的確なアドバイスをくれる頼れる存在です。こぐまは温厚で優しい兄弟子で、朱音に落語の稽古をつけてくれたり相談相手にもなっています。第14巻では二人とも脇役ではありますが、まいけるの試験結果に誰より喜んで号泣したり、朱音の独演会挑戦を陰ながら支えたりと、志ぐま一門の仲間として温かい活躍を見せます。弟子仲間の絆が感じられる場面にもほっこりしますよ。

あらすじ

真打昇進試験、決着のとき – 阿良川一門では6年ぶりに真打(最高位)の昇進試験が行われることになり、志ぐまの弟子・阿良川まいけるが挑みます。会場にはかつて志ん太を破門に追い込んだ阿良川全生ら一門の有力者たちが居並び、まいけるにとっては因縁の舞台です。さらに一門外から詰めかけた野次馬的な観客たちは「また破門騒動の再来か?」とスキャンダル目的でざわつき、開演前から空気は最悪…。しかし高座が始まると、まいけるは持ち前のサービス精神で冷えた客席を徐々に温めていきます。前半は明るい芸風で笑わせつつも、彼の心中にはある決意がありました。実はこの日のために8年半もの間封じてきた“本来の芸”を解き放つ覚悟を決めていたのです。演目は大ネタの古典落語『たちきり』。物語が進むにつれ、会場の空気は一変します。笑顔だったまいけるの表情は次第に鬼気迫る真剣なものへ。観客たちはシーンと引き込まれ、妨害を企んでいた全生も思わず息を呑むほど。一席やり終えた時、ホールには静寂が訪れます—張り詰めた沈黙の後、満場の拍手喝采!審査委員長である阿良川一生も「…合格」と低い声で認めざるを得ませんでした。幕が下り、舞台袖に戻ったまいけるを迎えたのは、志ぐま師匠の「よくやった…よくやったなあ…!」という震える声。いつも冷静な師匠が初めて見せた涙に、まいけるはもちろん弟弟子たちも号泣。志ぐま一門にとって悲願だった真打誕生の瞬間に、楽屋は歓喜と涙に包まれます。

前座最後の大役、師弟で挑む独演会 – 時は流れ、舞台は夏の渋谷へ。真打試験を終えたまいけるに刺激を受けた朱音は、自身の二ツ目昇進準備に追われる日々です。そんな中、志ぐまの毎年恒例となっている夏の独演会(師匠一人が何席も演じる公演)が開催されることに。驚いたことに志ぐま師匠は朱音に「開口一番(オープニングアクト)を頼む」と告げます。駆け出しの前座にとって独演会の幕開けを任されるのは異例の大抜擢。大役に緊張する朱音でしたが、「お前なら心配いらない」という師匠の言葉に奮起し、引き受ける決意を固めます。独演会当日、開演前に志ぐま師匠は朱音を連れ出し渋谷の街をひとめぐり。昔から稽古の合間によく街歩きに連れて行かれた理由をこのとき朱音は悟ります。華やかな都会の雑踏の中で人々の営みや季節の風を肌で感じること—それこそが噺(はなし)の引き出しを増やし、想像力を豊かにする秘訣だったのです。師匠の教えを改めて胸に刻み、朱音は高座へ向かいます。まだ演目は決めていませんでしたが、直前に出会った落語評論家から「この独演会の真意」について示唆を受け、自分なりの答えを出しました。満員の客席を前に座布団に正座した朱音は一呼吸おいてニッコリ笑います。そして発した第一声—選んだ演目は滑稽噺(こっけいばなし)の古典『初天神』でした。お正月の親子の掛け合いを描いた明るい笑い話です。朱音は序盤から元気いっぱいに観客を笑わせ、一気に会場を自分のペースに引き込みます。キャラクター豊かな父子のやり取りを演じ分ける巧みさに加え、お客様と一体になるような弾む高座に、客席からは次々と笑い声が起こりました。開口一番として申し分ない盛り上がりに、袖で見守る志ぐまも思わず目尻を下げています。やがて「初天神」のオチ(サゲ)が決まると、会場は温かな笑いと拍手に包まれました。朱音にとって前座として最後で最高の舞台となり、彼女は安堵と達成感を胸に高座を降ります。

名人の実力、圧巻の『死神』 – いよいよ独演会の主役、志ぐま師匠の登場です。さきほどまで和やかだった空気がピンと張り詰め、一瞬にして静まり返ります。志ぐまは高座に座ると、ゆっくりと見回して含み笑いを浮かべました。そして始まった演目はまさかの『死神』。江戸落語の怪談噺で、笑いよりも恐怖と教訓を与える異色のネタです。「泣きの志ぐま」と呼ばれる師匠が怪談を選んだことに場内はざわめきますが、語り始めた途端に誰もが息を呑みました。「・・・教えてやろう。俺ァ…死神だよ。」闇夜のような低い声で紡がれる台詞に鳥肌が立ちます。蝋燭の揺れる灯り、死神の不気味な笑顔、絶望する男の表情—それら全てが目に浮かぶような語り口です。朱音も袖で背筋が震えるのを感じていました。笑いを一切排除した“引き算の芸”、それが志ぐまの真骨頂。余計な動きや言葉を削ぎ落とした静の高座だからこそ、一言一言が観客の胸に深く突き刺さります。クライマックスでは会場全体がシン…と水を打ったように静まり返り、誰もが物音ひとつ立てません。噺が終わり、志ぐまがゆっくりと頭を下げると、客席からは大きなどよめきと割れんばかりの拍手が湧き起こりました。かくして独演会は大成功のうちに幕を閉じます。高座を下りた志ぐまは楽屋に戻り、朱音と視線を交わすと穏やかに微笑みました。朱音は師匠の背中に改めて畏敬の念を抱きつつ、自分もいつか——そう強く心に誓うのでした。

感想

第14巻を読み終えてまず感じたのは、「なんて熱い展開なんだ!」という興奮と、その中に散りばめられた温かい涙です。まいける兄さんの真打試験のくだりは手に汗握りました!8年以上も封印してきた本気を出すシーンでは、ページをめくる手が震えるほど。一度は客席を笑わせておいてから一転、静寂の中で圧倒していく緩急のつけ方が見事で、漫画なのにまるで実際の高座を観ているような臨場感がありました。試験後に志ぐま師匠がまいけるを抱きしめて泣く場面では、私も思わずもらい泣き…。師匠の涙なんて反則です!いつも冷静沈着な志ぐまが初めて見せた激情に、「この6年間、抱えてきた想いが報われたんだなあ」と胸が熱くなりました。

朱音の独演会デビューも最高でしたね。前座として最後の舞台で堂々と『初天神』を演じきる朱音の姿に、こちらも誇らしい気持ちになりました。序盤、緊張で演目が決まらずドキドキしましたが、直前にヒントを得て迷いを断ち切る朱音はカッコよかった!彼女の明るい笑い声が聞こえてきそうな描写で、読んでいるこちらまでニコニコしてしまいました。しかも幼なじみの“ジャンボ”くんまで観に来ていたとはニクい演出です。地元の友人に成長した姿を見せるなんて、まるで卒業公演のようで胸が熱くなりました。個人的には、朱音がお客さんと一体になって笑いを生み出すシーンが大好きです。落語の楽しさってこういうことだよな、と読者も実感できる素敵な高座描写でした。

そして何と言っても志ぐま師匠の『死神』!正直、漫画で怪談噺をここまで迫力たっぷりに表現できるとは思っていませんでした。コマの緩急、台詞回しの間(ま)の取り方、読者の想像力を掻き立てる演出など、作画の馬上先生の力量に脱帽です。ページをめくる手が止まるほど引き込まれ、ラストのオチにゾクッ…鳥肌が立ちました。普段は優しい志ぐま師匠が、高座で別人のような迫力を見せるギャップも痺れますね。朱音が袖で感じた「背筋が凍るような感覚」がこちらにも伝わってきて、思わず息をするのも忘れるほどでした。

気になった点を挙げるとすれば、本筋とは別で動いている伏線でしょうか。例えば冒頭で描かれた他流派の落語家・柏家禄郎(はくや ろくろう)が志ぐまの“芸の秘密”を探っている件など、第14巻では大きな動きはありませんでしたが、今後の波乱を予感させます。また、物語全体の鍵を握る朱音の父・志ん太と一生の過去については、まだ明かされていない謎が多く、読者としては早く知りたい気持ちも…。とはいえ、それらは次巻以降のお楽しみですね!第14巻は真打試験と独演会という二つの大舞台に焦点を当て、キャラクター達の成長と絆を存分に描いてくれた満足度の高い一冊でした。読み終わった後、嬉しさと感動でしばらく余韻が残るほどです。

考察・解説

第14巻は物語の大きな転換点であり、いくつか深読みしたくなるポイントがありました。まず注目したいのが、「楽しむことを教わりました」という朱音の言葉です。これは朱音が高座に上がる前、志ぐま師匠から繰り返し教わってきた教えでもあります。彼女は独演会で緊張しつつも、この教えを思い出して笑顔で高座に上がりました。結果、観客も大笑いで迎えてくれています。落語は演者が楽しむことで初めて客席も楽しくなる——師匠から弟子へ受け継がれた大切な心得がしっかり実を結んだ瞬間でした。一方の志ぐま師匠は「引き算の美学」を体現する静の芸で観客を圧倒しました。同じ“楽しませる”でも、朱音は陽の笑いで、志ぐまは陰の静けさで、と対照的なアプローチを見せています。師弟それぞれの持ち味が光り、まさに師弟共演とも言える独演会だったと思います。この対比から感じられるのは、朱音がこれから進む道と志ぐまが築いてきた道の違いと共通点です。スタイルは違えど、根底にある「お客さんを惹きつける力」は同じで、朱音もいつか師匠のように自分の色で人を魅了できる真打になるのだろうと期待が高まりました。師匠の芸を目の当たりにした朱音がラストで決意を新たにする描写は、その伏線とも言えるでしょう。

また、まいけるの真打昇進試験は、6年前の志ん太(朱音の父)の悲劇のリベンジ的側面がありました。当時、志ん太はどんなに好演しても一生によって破門に追い込まれてしまいました。しかし今回、まいけるは全生師匠の妨害にも負けず、観客を黙らせ、泣かせるほどの噺を披露して昇進を勝ち取りました。この対比は、物語が徐々に一生の築いた壁を乗り越え始めていることを示しているように思えます。まいけるの成功で志ぐま一門は勢いづき、朱音の二ツ目昇進も決まりました。次は朱音自身が、一生という大きな壁に挑む番でしょう。まいけるの披露した『たちきり』という演目も意味深です。『たちきり(断ち切り)』とは、未練や因縁を断ち切ることを意味しますが、彼は自分達にまとわりついていた過去の因縁(志ん太破門のトラウマ)をこの高座で断ち切ったとも解釈できます。一生は最後に涙を流しつつ彼の昇進を認めましたが、あれは単なる悔し涙なのか、それとも内心で何か感じ入るものがあったのか…。敵役である一生の心理にも変化が生じたのかもしれず、この先の展開に奥行きを与えています。

さらに、志ぐま師匠が『死神』を選んだ理由についても考えさせられました。本来『死神』は志ぐまの師匠筋である先代・阿良川志ぐま(柏家生禄)が得意としたネタだったそうです。現在、他流派の落語家・柏家禄郎が「志ぐまの芸」を自分の一門に取り戻そうと動いている描写がありました。志ぐま師匠があえて独演会で『死神』を演じたのは、「この芸は自分たちが継承している」という意思表示にも思えます。つまり、外部への宣戦布告とも取れるパフォーマンスだったのではないでしょうか。事実、志ぐまの『死神』は圧巻で、会場を支配する圧倒的な力量を見せつけました。このシーンは、志ぐま一門解体を目論む勢力(阿良川一生や柏家一門)へのカウンターパンチのように感じます。静かに燃える志ぐま師匠の闘志を感じ取れて、鳥肌が立つと同時に胸が熱くなりました。朱音も「志ぐまの芸を受け継ぎ一生に認めさせる」覚悟を新たにしていましたが、師匠の背中を見て決意したそのテーマ(志ぐまの芸を次世代へ)が、物語全体の大きな柱になっていくのでしょう。落語の演目や台詞一つひとつにも伏線やメッセージが込められていて、読み返すほどに発見があるのが『あかね噺』の奥深さですね。

最後に他作品との比較ですが、同じく落語を扱ったアニメ『昭和元禄落語心中』を思い出しました。あちらは昭和の落語家の人間ドラマを濃密に描いた作品ですが、『あかね噺』は現代の青春×落語として、よりエンタメ性と爽快感があります。志ぐまと朱音の師弟関係は、『ガラスの仮面』の月影先生と北島マヤのような名伯楽と天才卵の関係にも通じるものがありますし、舞台上の表現力を競い高め合う展開はスポ根漫画さながら。実際、作者自身が言うようにバトル漫画的な熱さがあるので、落語を知らなくても存分に楽しめます。また、演技の世界を描いた少年漫画『アクト-age(アクタージュ)』を彷彿とさせる部分もあります(※アクタージュは途中で連載終了となりましたが、演者の心理描写や表現の描き方に共通点を感じます)。さらに個人的には、ジャズ演奏を描いた『BLUE GIANT』で音のない漫画から音楽の迫力が伝わってきた時と同じように、『あかね噺』では声のない紙の上から落語の熱量がビシビシと伝わってきて感動しました。そんな表現の妙も含めて、本作は今一番“アツい”演芸漫画だと思います!

読者の反応

第14巻発売後、SNS上でも大きな盛り上がりを見せました。読者の感想をざっと見たところ、ポジティブな反応が非常に多い印象です。一方で一部には気になる点を挙げる声もありました。以下に主な反応をポジ・ネガそれぞれ5つほどまとめてみます。

●ポジティブな反応

- 「まいける兄さんの真打昇進試験、鳥肌立ちました!志ぐま師匠の涙にもらい泣き…。最高の展開!」

- 「朱音ちゃん、前座卒業おめでとう!独演会での成長ぶりに感動。読んでいて自分まで誇らしかった✨」

- 「志ぐま師匠の『死神』シーン、漫画とは思えない臨場感…。ページめくる手が止まった。これは名作回」

- 「笑いあり涙ありでボリューム満点!14巻めちゃくちゃ良かった!志ぐま一門推しにはたまらない巻だった」

- 「SNSで話題になってたから読んだけど納得。演出うますぎ!ラストの展開に震えた…次巻が待ちきれない!」

●ネガティブな反応

- 「正直、一生師匠が出てこないと物足りない…。早く朱音VS一生の直接対決が見たいというのは贅沢?」

- 「落語の専門用語や元ネタが多くて少し難しく感じた。解説がもう少しあると初心者にも優しいかも」

- 「13巻に比べると地味かな?まいける試験の決着は予想通りだったし、盛り上がりに欠けると感じた」

- 「朱音の活躍シーンもっと見たかったかも。前半がまいける中心だったので主人公の影が薄い印象」

- 「伏線が多くてモヤモヤ…。禄郎や志ん太の謎は次巻以降なんだろうけど、14巻では消化不良な気もしました」

◆総評・サマリ

概ね「神回!最高だった!」という称賛の声が多く、特に師匠と弟子の絆に感動したという意見が目立ちました。「涙腺崩壊した」「ジャンプでここまで泣かされるとは」と、感極まった読者が続出したようです。また、志ぐま師匠の高座シーンの演出はファンの間でも評判で、「漫画表現の新境地」「映像化してほしい」といったコメントも見受けられました。一方で、若干の不満点としては「物語の核心部分がまだ明かされないもどかしさ」や「主人公・朱音の活躍が控えめだった」という指摘もありました。ただ、そうした声も「早く続きが読みたい!」という期待の裏返しであるように思えます。総じて、第14巻は多くの読者の心を動かし、次巻への関心を一層高める結果となったようです。

次回への期待

第14巻のラストでは、物語が新たな局面に入る予感をひしひしと感じました。最大の注目ポイントは、朱音の二ツ目昇進が目前に迫っていることです。前座を卒業しプロの落語家として新たなスタートを切る朱音が、次巻以降どんな活躍を見せてくれるのか今から楽しみでなりません。二ツ目になることで寄席での出演順や待遇も変わり、朱音にとっては環境が一変するはずです。彼女の芸名「阿良川あかね」も正式に二ツ目として披露されるでしょうし、新しい着物や高座道具を揃えるシーンなんかも描かれるかもしれません。師匠や兄弟子たちからどんなお祝いの言葉をもらうのか、想像するだけでワクワクしますね。

また、志ぐま一門を取り巻く波乱も次回以降本格化しそうです。気になるのは志ぐま師匠の体調や動向。独演会で全力を出し切った志ぐまですが、少し疲れが見えていたのが心配です。実は公演後に倒れてしまうのでは…?とハラハラしているファンも多いようで(私もドキドキしています)、師匠に何事もないといいのですが…。もし万が一師匠が不在の状況になれば、朱音たち弟子にとって大きな試練となるでしょう。阿良川一生がその隙につけ込んでくる可能性もあります。実際、一生は志ぐま一門に対して何やら思惑がある様子ですし、「志ぐま一門解体」なんて不穏なワードも囁かれています。朱音が一生のもとに“預けられる”ような展開になったら…と考えるとドキドキが止まりません。まさに物語はクライマックスに向けて走り出した感じですね。

さらに、朱音の父・志ん太の破門の真相もそろそろ明かされるのではと期待しています。志ぐま師匠が朱音に真実を伝えようと決心する場面が近々あるのでは?と第14巻を読んで感じました。6年前、真打昇進試験で何が起き、一生はなぜあんな極端な判断を下したのか…。志ぐま&志ん太 vs 一生の過去が描かれれば、現在の確執の全貌が見えてくるはずです。読者としては長らく気になっている謎ですので、次巻あたりでその辺りのエピソード(もしかすると過去編のような形で)をしっかり掘り下げてくれるのではないでしょうか。朱音が父の無念を知り、それを乗り越えることで真の成長を遂げる展開を期待しています。

その他にも、同世代ライバルたちの動向も気になります。今回ちらっと登場した三明亭からしや阿良川ひかるとの再会も描かれましたが、彼らとの切磋琢磨も物語の大きな魅力です。からし&ひかるペアの意外な関係性も明らかになりましたし(驚かされました!)、朱音にとって良き刺激となるでしょう。次の舞台で再び競い合うことになれば盛り上がること間違いなしです。

総じて、第15巻以降は「師匠の危機」と「朱音の飛躍」が大きなテーマになってきそうです。物語は佳境に入り、緊張感もますます高まっていますが、同時に朱音の成長物語としてますます目が離せなくなってきました。読者としてはハラハラしつつも、きっと朱音ちゃんなら乗り越えてくれる!と信じて応援したい気持ちです。次巻でどんなドラマが待っているのか、発売日が待ち遠しいですね。

関連グッズ紹介

『あかね噺』の世界にもっと浸りたい!という方のために、関連グッズもいくつか紹介します。漫画の余韻を楽しみながら、ぜひチェックしてみてくださいね。

- コミックス全巻(1~14巻) – まずは言わずもがなですが、今回レビューした第14巻までの単行本。本棚にずらりと並べれば壮観です。電子書籍でも発売中なので、気になったシーンをすぐ読み返せるのも便利!未読の巻がある方はぜひコンプリートを目指してみては。

- キャラクター缶バッジ&アクリルスタンド – ジャンプ公式キャラクターズストアやアニメイトで発売されているグッズです。朱音や志ぐま師匠、まいける兄さんなど、お気に入りキャラのイラストがあしらわれた缶バッジはバッグにつけても可愛い!アクリルスタンドは机に飾れば推しへの愛を常に感じられます。

- オリジナル手ぬぐい&扇子(せんす) – 劇中でも落語家の小道具として登場する手ぬぐいと扇子。実は『あかね噺』公式デザインのものがグッズ化されています。作中の名台詞や紋章がプリントされた手ぬぐいや、朱音の名前が入った扇子など、ファン心をくすぐるアイテムばかり。実用性もあるので、普段使いしながら作品への愛着を感じられます。

- トートバッグ – 落語の世界観をモチーフにした和柄テイストのおしゃれなトートバッグも人気です。A4サイズの単行本がすっぽり入る大きさで、図書館や書店へ行く時のお供にもピッタリ。本作のロゴや可愛い落語小道具のイラストがあしらわれていて、さりげなくファンアピールできますよ。

- ボイスコミック(ジャンプ公式) – グッズではありませんが、公式から公開されているボイス付きコミック動画も要チェックです。プロの声優さんが朱音たちを熱演しており、特に志ぐま師匠の渋い声は必聴!現在YouTubeで無料視聴できますので、漫画を読んだ後に映像と音声で名場面を追体験してみるのも楽しいですね。将来的なアニメ化も決定したとのことで、今のうちにボイスコミックで耳を慣らしておくのもアリかも?

他にもキーホルダーやクリアファイルなど色々なグッズが展開されています。お気に入りのアイテムを手に入れて、『あかね噺』の世界を日常に取り入れてみてください。グッズを身につけていれば、同じ作品が好きな人との会話も弾むかもしれません♪

まとめ

『あかね噺』第14巻は、笑いと涙がぎゅっと詰まった神回と言える内容でした。まいけるの真打昇進という物語の大きな山場と、朱音の二ツ目昇進前最後の晴れ舞台となる独演会が描かれ、シリーズの中でも特に印象深い巻だったと思います。師匠と弟子の熱い絆や、落語の奥深い魅力が存分に描かれていて、読後には心地よい余韻が残りました。個人的な評価を★で表すなら…満点星5つ!⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️文句なしの名エピソードです。涙あり笑いありで感情を揺さぶられっぱなし、まさに「神回」と呼ぶにふさわしい内容でした。

物語はいよいよ佳境に入り、朱音たちの未来から目が離せません。次巻ではどんなドラマが待っているのか、想像するだけでドキドキが止まらないですね。落語×青春の熱さはますますヒートアップしていくことでしょう!皆さんは第14巻、どう感じましたか?ぜひ感想や考察を語り合って、一緒に『あかね噺』を盛り上げていきましょう😊 次回の展開にも期待しつつ、これからも朱音の挑戦を応援していきたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました!次も一緒に、物語の続きを楽しみましょう!📚✨